아름다운 우리 시

젊을 적에는 월급 타는 날이면 동네 서점에 가서 소설책이나 시집을 사서 읽는 것이 취미였는데

세월이 흐르면서 결혼하고 육아하며 직장 다니면서

사는게 바쁜 나는 점점 시랑 멀어지게 되었다.

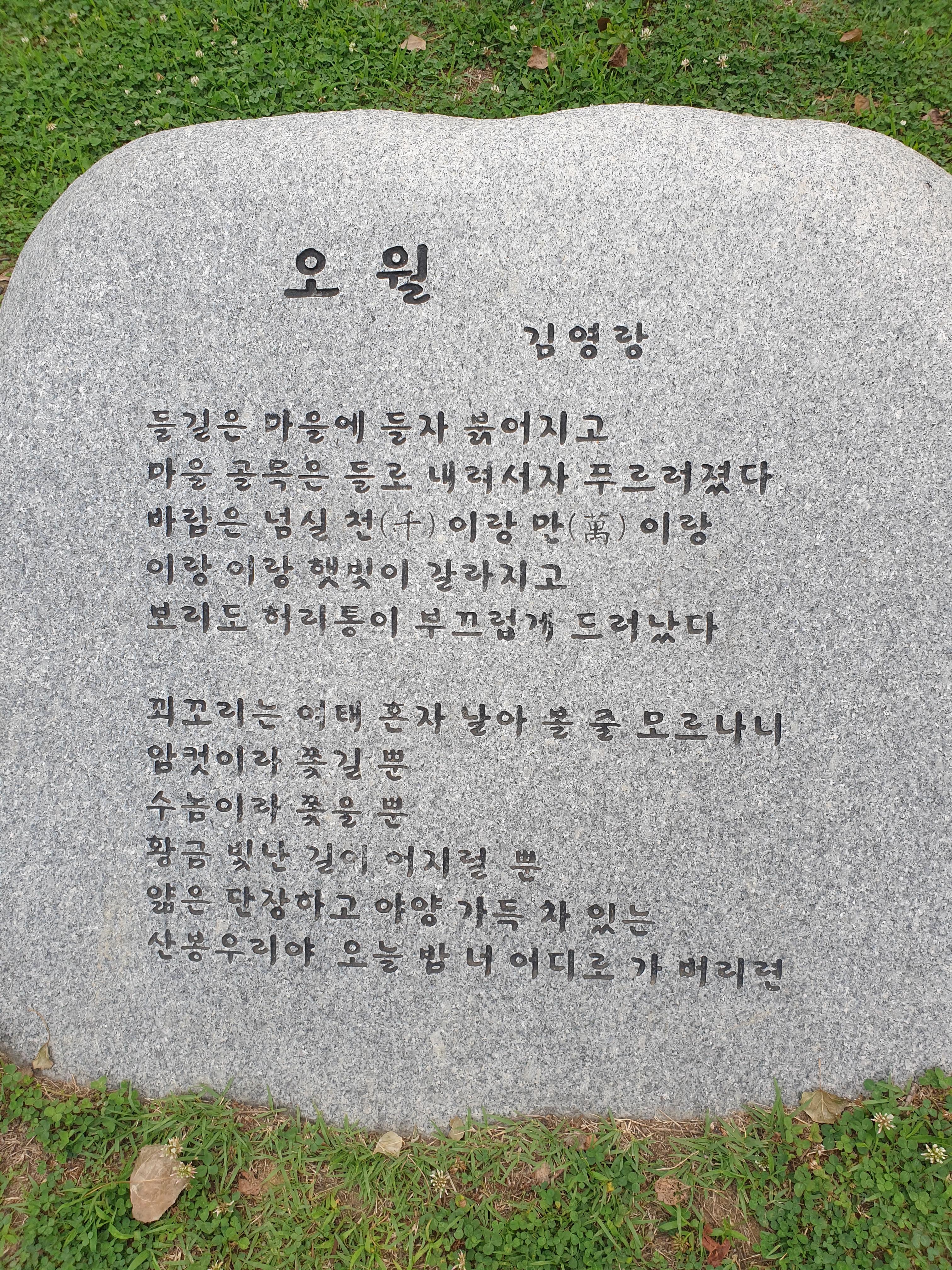

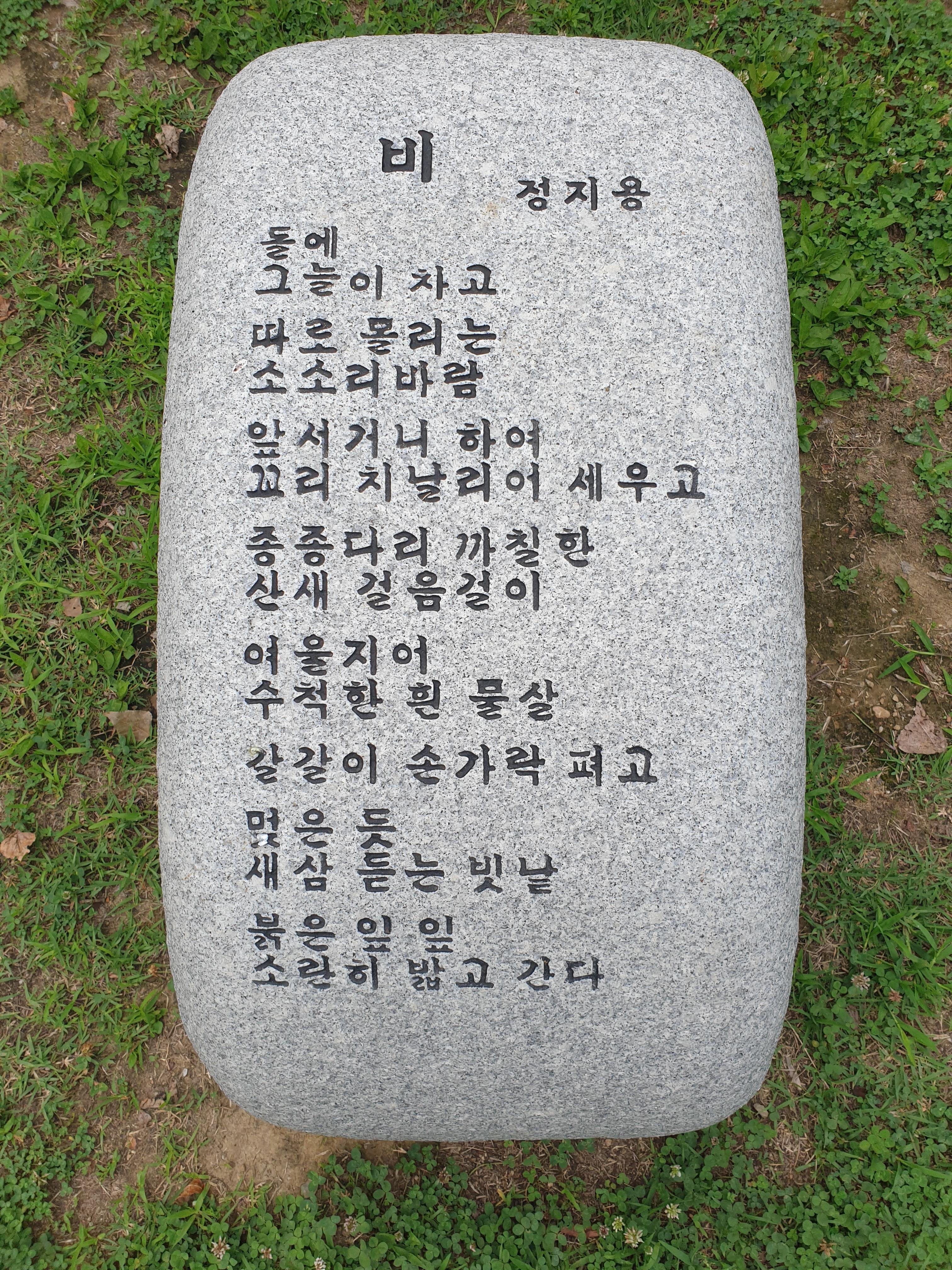

얼마 전 월드컵 공원에 산책 갔다가 아름다운 시들이 예쁜 돌에 새겨져 있는 곳을 발견해서 발길이 멈춰졌다.

하나하나 찬찬히 들여다보니 참 아름다운 시들이다.

그 옛날 감성이 새록새록 떠 오르고ᆢ

우리의 언어가 참 심오하게 느껴졌다.

몇 편의 시를 사진으로 찍어 보았다.

교과서에 나오던 시인 이름이다.

아무리 푸른 잎들도 시간이 지나면 낙엽이 되는 것이 인생과 흡사하다.

자연의 순리는 받아들여야만 한다.

윤달이 끼면 4월이 두 번이다.

눈먼 처녀는

꽃피는 봄이 오면 온다던 님을 기다리고 있는 거겠지.

기다리는 사람이 언제나 올까? 문설주에 귀를 쫑긋 대고 있구나.

안타깝다.

나의 구독자님 데보라 님의 장미 시를 보면 장미가 꽃잎을 하나하나 여는 모습이 사진으로 담겨있다.

이 시를 보니 그 장미꽃이 떠오른다.

그렇게 금방 져버릴지라도 한 잎 한 잎 피어나는 꽃처럼 우리의 삶도 하루하루를 소중히 열어야겠지.

사공이 손님을 태우고 강 건너로 데려다주면 강 건너에 있던 다른 손님은 출발한 곳으로 돌아가자 하네.

사공의 인생이란 덧 없이 왔다 갔다 하는 우리네 인생과 뭐가 다를까?

인생무상이다.

평온하고 활기찬 자연이다.

산도 들도 새들도 모두 서로 사랑하고 있다.

다른 아무런 의도 없이 그저 이 세상을 즐기고 있구나.

비가 올라치면 들바람이 휘익 분다. 흙 비린내가 나고 새들도 개미도 종종거리며 먼저 알아차린다.

빗방울이 처음 토독토독하는 소리가 들리는 것 같다.

송창식이 노래로 불러서 더욱 우리에게 익숙한 시다. 지금 이 나이 먹고 나니 그리운 사람은 그리운 대로 그대로 소중한 추억이 된다.

이름 날리지 않아도 이 세상에는 수많은 꽃들이 새들이 풀들이 있듯이 사람도 마찬가지다.

어느 누구도 소중하지 않고 사랑스럽지 않은 사람은 없다.

사랑하는 사람과 어찌어찌 헤어졌을까?

지나가는 바람에게라도 소식을 듣고 픈 애달픈 마음이 간절하게 느껴진다.

한 밤 한적한 강가에 앉아 달빛에 비치는 강물을 바라보며 마음을 달래 본다.

인생은 어차피 혼자 왔다가 혼자 가는 것

'일상' 카테고리의 다른 글

| 어디서 봤는지 묻지 않기 (17) | 2020.08.05 |

|---|---|

| 이천원 비싸졌다? (32) | 2020.08.04 |

| 주린이의 생활밀착형 투자 (19) | 2020.07.31 |

| 어서 오렴! 명절아♡ (21) | 2020.07.30 |

| 나는 꼰대일까요? (21) | 2020.07.29 |